En la diana

TIRANDO A DAR (EN LA DIANA)

También está en la editorial Lulu y se puede adquirir por el sistema de IMPRESIÓN BAJO PEDIDO.

No serán más sutiles ni más brillantes ni más profundas que las tuyas; tan sólo serán más públicas, más expuestas a los ojos ajenos. Y quiero que sean, sobre todas las cosas, expresión honrada de mi manera de ver las cosas, de mi forma de pensar. Desde la absoluta independencia, desde la distancia radical a cualquier doctrina prefabricada, quiero hacer valer mi voz. No tengo adhesiones incondicionales a ningún credo ni a ningún líder. «Los míos» son los que se levantan todos los días a currar, lo hacen con honestidad, viven de su esfuerzo y de su talento y creen en sus familias, en sus amigos y en los hombres y mujeres que se pelean a diario con la existencia. Mis únicos límites son mis valores, esos que te inculcan en ese periodo de la vida en el que nuestra personalidad resulta más maleable y que difícilmente se abandonan, aunque sí se profundizan.

Voz personal sin creerla infalible, criterio propio sin dogmatismos y respeto absoluto al resto de opiniones que sean respetuosas. Sin ningún respeto a los intolerantes: ¡ya está bien de tener que respetar a los que no respetan nada más que lo que a ellos les parece respetable!

Si logro crear controversias y fomentar opiniones dispares, estaré encantado de colocarlas en esta sección. Será un honor y una garantía de acercamiento a la verdad, que debe ser abordada desde todos los ángulos y nunca desde uno solamente, aunque sea el propio. Recoge las opiniones vertidas en mi página web durante los años 2006, 2007 y 2008.

UNA TERRIBLE PARADOJA UNA TERRIBLE PARADOJAA mí me ha interesado siempre el tema religioso. Me sigue interesando incluso en la actualidad, cuando la razón y la ciencia apuntan hacia otras posibilidades para orientarnos y cuando uno ya conoce lo suficiente del funcionamiento del mundo para estar más que decepcionado con las distintas religiones (confesiones) históricas. En efecto, un repaso somero a las distintas peripecias de los diferentes cultos en las diversas culturas y épocas, sin necesidad de profundos estudios, nos lleva a conclusiones demoledores hacia los mismos. Habría demasiado que reprochar y sería una tarea que excedería con creces los límites de estos pequeños comentarios. Hay tanta petulancia, tanto testimonio inapropiado, tanto comportamiento excesivamente humano dentro de sus andamiajes, que ningún espíritu mínimamente crítico y honesto sería capaz de permanecer impasible y no rechazar tanto desmán, tanta hipocresía, tanta deshonestidad. En otra sección de mi página ando en la osada tarea de dirigirme al Creador para exigirle otras estructuras y para reprocharle tantos errores. Ahí apunto lo más significativo de las dudas que levanta la Iglesia que recoge las enseñanzas de nuestra religión occidental. Tal vez las dos cosas que más escandalicen sean el lamentable alejamiento de los preceptos evangélicos que muestran los representantes del magisterio; me refiero a aquéllos miembros de la Iglesia que han elegido por vocación convertirse en prosélitos de la mismas, es decir, al clero. Conozco bien el tinglado y es difícil encontrar en la grey de a pie conductas y ejemplos tan contrarios a lo que ordena la carta magna del cristianismo como se pueden observar en los responsables. | Y en segundo lugar, la enorme desproporción que siempre se ha observado entre lo que se cree y la conducta habitual y cotidiana del creyente medio. No quiero molestar, pero yo conozco a muchos ateos que tienen mejores obras en su poder y menos hiel en sus espíritus que el que observo en personas de fe acendrada. Y esto, como es natural, espanta bastante a quienes, de buena fe, se acerca a la religión como una forma de dar sentido a sus maltrechas vidas. Pero entiendo que aún hay una realidad que ofende más que ninguna otra y que causa sonrojo y perplejidad sin límites, porque atañe a la esencia misma de cualquier creencia devota. Y digo que afrenta más que ninguna otra debilidad porque es un reproche que es posible hacer a cualquier fe. En efecto, a lo largo de nuestra historia, se puede comprobar, tan sólo con disponer de cierta perspicacia para atisbar las fuerzas del movimiento histórico y siempre que esté uno alentado por una cierta independencia de juicio, que la religión, cualquiera de sus manifestaciones, lejos de ser un elemento de ensamblaje, de concordia, de paz y de solidaridad, se ha manifestado por el contrario de forma sistemática como un aparato dislocador, germen de conflicto y separación. ¿Cómo es posible este dislate? La inmensa mayoría de ellas predica el amor como consigna suprema (¿Cómo se entiende entonces que se conviertan en dispositivos sembradores de odio y que estén en todo momento en guardia frente a enemigos, la mayoría de las veces imaginarios? y tiene en la punta del triángulo un ser soberano y universal (¿cómo entender tanta enseñanza parcial y localista con desprestigio añadido hacia las enseñanzas rivales?). Quede aquí este esbozo que apenas llega a tocar un ápice de la problemática que propone. Pero quede sobre todo la lamentable sensación y el consiguiente desasosiego que engendra la monstruosa paradoja de que las religiones nunca hayan servido para unir a los hombres; ni siquiera para aproximarlos. ¡Qué inmenso y celestial fracaso! |

LOS ÍNDICES DE AUDIENCIA

Qué duda cabe que un banco no tiene otro objetivo que multiplicar el dinero en su propio beneficio y en el de sus clientes y accionistas (dejemos para otro día el contrato leonino que establecen sistemáticamente con estos para convertir el negocio en simple y llana usura). Una empresa, cualquiera de ellas, tiene que tener como finalidad colocar el mayor número de sus productos para conseguir aumentar sus beneficios. A ningún negocio dentro del universo capitalista cabe exigirle una meta más importante que la de la búsqueda del rendimiento económico. Cualquier otro fin es secundario o colateral; de hecho, puede verse cómo muchas de estas instituciones tienen sus fundaciones que realizan una función social adjetiva con respecto a la sustantividad de su actividad principal y, tal vez, con la voluntad de descargar la mala conciencia (¿o será para minimizar los impuestos?). Es lógico que aquí se establezcan objetivos precisos y se premie el máximo aprovechamiento de los recursos por parte de los empleados.

Pero hay un territorio donde medir de esa manera el rendimiento se torna en demoledor para el propio producto. Es el terreno de lo artístico y ahí cabe englobar la labor de los que se dedican a producir programas en televisión. En la misma medida en que están más pendientes de la audiencia que de la calidad, su producto se vuelve chabacano y adocenado. Una obra de creación no debe responder más que a la necesidad expresiva de su autor, a su condición de producto artístico y, en ningún caso, comercial. Poner la obra creativa al nivel de un detergente o de cualquier otro producto de consumo es descenderla al nivel de lo prosaico, de lo que se consume sin ningún tipo de criterio o finalidad.

Las audiencias suelen ser inversamente proporcionales al valor de lo que se consume; de manera que fijarse en sus índices es descender al terreno de lo más vulgar, pues es ahí donde, por desgracia, coincide el mayor número de personas. Dichos parámetros condicionan de tal manera el resultado final que, normalmente, acaban con cualquier atisbo artístico al intentar eludir cualquier aspecto de interés o cargado de inteligencia que pueda ser tachado de aburrido por la masa.

El artista no debe servir más que al arte, porque sólo de esa manera puede acercarse de una manera honesta y digna a los que tienen que gozar, aprender o disfrutar con ellos. Y sólo con frutos de ese tipo, la audiencia se convierte también en digna de recibir el nombre de espectadores conscientes y responsables de su propia historia.

Las audiencias son la cárcel donde se pudre la creatividad y el mayor enemigo que tiene hoy la libertad, tanto del emisor como del receptor.

En concreto, la escritura, fue el elemento clave que permitió fijar los conocimientos que nos permiten continuar y proyectarnos hacia el futuro. No se puede negar el valor de la costumbre y del conocimiento adquirido. Es decir, tenemos que tener en buena estima nuestra tendencia natural, procurada por la selección natural, a conservar lo que es válido y todo aquello que ha venido a mejorar las condiciones de existencia de la gente a lo largo de la evolución.

Hasta ahora he hecho un canto a la ortodoxia, a lo convencional, al respeto a lo establecido, a la necesidad de conservar nuestro patrimonio como género humano. Pero yo aquí quiero hacer un homenaje a los que siempre se han sentido encorsetados en esas estructuras, a los que al saltado por encima de lo determinado, a los que, frente al rechazo de sus contemporáneos, tuvieron la capacidad de ver más allá que ellos y alumbrar nuevos caminos, que de otra manera, hubieran quedado inhóspitos.

Pienso que hay que preferir la locura de estos iluminados a la sensatez de los prosaicos seguidores de una causa ya ganada, como es el pasado. Sin esa locura, aún seguiríamos en las cavernas o tal vez aún más lejos en el tiempo.

Los heterodoxos nunca tuvieron buena prensa y, casi siempre, sufrieron persecución y hasta martirio. Es difícil, casi imposible para la inmensa mayoría de la gente, aceptar que las cosas son de una manera diferente a como viene establecido en sus creencias o como mandan la superstición o la costumbre. Pero la rutina, que es válida para sentirnos seguros en nuestra vida cotidiana, se da de bruces con la posibilidad de establecer frentes de progreso y de avance. Para esto hace falta la enajenación del rompedor, del que no se detiene ante las barreras de los usos y las inercias.

Son privilegiados que tienen otra mirada y son capaces de ver lo que no vemos la mayoría. Y lo hacen con tal claridad que, habitualmente, les ha permitido enfrentarse a todo cuanto se ponía ante su paso para defender su enfoque y su perspectiva. Hablo, naturalmente de los heterodoxos creadores, exploradores de nuevas sendas materiales y espirituales, no de los iluminados que, aprovechando la candidez de muchos, se valen de ella para inocular mensajes adormecedores o inhabilitantes de cualquier pensamiento serio y racional.

LOS HETERODOXOS

LOS FANS

Supongo que la traducción española debe ser “fanáticos”. Confieso que no me gustan los fanáticos de nada, ni siquiera de las cosas objetivamente buenas, como el jamón serran,o por ejemplo. No me gustan porque renuncian a la ligera a la razón y se convierten en seguidores incondicionales y en la vida no puede haber nada incondicional. Tiene que haber condiciones, hasta en el amor, hasta en la entrega desinteresada (se hace sin perseguir ningún provecho, pero no a cualquiera).

El fanático está dispuesto a aplaudir cualquier estupidez, con tal de que su autor sea su ídolo incondicional. El fanático se muestra dsipuesto a admitir cualquier medida con tal de que haya sido dictada por el politico o partido de sus preferencias. Hace una dejación absoluta de su propio criterio para echarse en brazos del de otros. Renunciaa ingenuamente a nuetro bien más preciado: la independencia de criterio, la capacidad crítica.

No, no son buenos los fans, porque además crean movimientos de masas emocionales, irracionales y peligrosos, ya que apelan a elementos sentimentales de escaso control por parte del sentido común. Y, por ultimo, no me gustan los fanáticos, porque su número suele ser inversamente proporcional a la calidad y al talento del ídolo y su obra y directamente proporcional a la vacuidad y a la estolidez de ambos.

La moda suele asociarse al tema de la ropa y el vestir, pero la moda llega mucho más lejos, tan lejos que llega a todas partes y rige todos los territorios del comportamiento social e individual. Hay modas que determinan la forma de pensar y de hacer y de sentir y de manifestarse y…de vivir.

En esa dictadura que establece sobre las dóciles conciencias es especialmente dolorosa la que viene implantando en los últimos tiempos el canon de la triste escualidez femenina. Aquellas adorables curvas y potentes caderas, hoy parecen el mayor paradigma de la vulgaridad y la falta de estilo. El ideal es que la piel no cubra más que un esqueleto enclenque y deprimido.

Al problema de salud real que ello supone, de organismos sin defensas y mentes insatisfechas, hay que valorar el componente estético, tan admirado por los creadores de tendencias. A la falta de vigor y lozanía hay que añadir una ausencia absoluta de atractivo, porque la precariedad nunca puede ser deseable, porque la belleza siempre está reñida con la ausencia.

Por eso es especialmente gratificante que estrellas con ciertas protuberancias se empiecen a convertir en iconos y referentes de los que (la inmensa mayoría) estamos del lado de los manipulables. Que Scarlett Johansson sea una actriz deseable puede ser un indicio de que las cosas estén cambiando. ¡Ojalá!

LA TRISTE ESCUALIDEZ

LAS BANDERAS

No cabe ninguna duda de que las comunidades, cualquiera de ellas, necesitan de símbolos en los que reconocerse; precisan de señas de identidad que las representen. La multitud de elementos que forman cualquier grupo humano requiere que se utilicen entidades materiales que se cargan de fuerza ideológica e identitaria para que sean los distintivos que diferencien a ese conjunto de personas y que los distingan del resto de colectividades. No es el momento éste para introducir el tema de a dónde suelen conducir los excesivos apegos a tales agrupaciones, pero baste recordar que suele ser el mayor generador de conflictos. La absoluta aberración llega cuando ocurre que hay que defender al grupo porque sí, aunque la causa no sea justa o el otro tenga más razón que un santo.

Pero centrándome en la bandera como símbolo supremo de la patria (aunque cada vez la usan más colectivos menores), hay que tener en cuenta que, partiendo del respeto que nos debe merecer a todos el hecho que representa: la comunidad de intereses y de historia común de una sociedad, lo cierto y conveniente es que no debemos perder de vista una realidad moral: nunca puede valer más un símbolo que cualquier individuo, que ningún individuo a los que representa. Si no partimos de este hecho no hay manera de entenderse en este escabroso tema.

A lo largo de la historia, por desgracia hay multitud de ejemplos, los seres humanos han estado al servicio de este tipo de insignias o de ideas o de privilegios de determinados grupos. Y, en su nombre, han dado su esfuerzo generoso y hasta sus vidas. Y lo han hecho con la asombrosa convicción de que cumplían con su deber. Un deber que arraigaba más en ellos que el de dar de comer a sus hijos o el de procurarles un futuro mejor.

La bandera tiene un valor representativo, simbólico, vicario y es bueno que respetemos su significado y es lícito que así se haga y que, por ley, se regule el cumplimiento de tal observancia, pero no sería conveniente colocarla más allá de donde impera el sentido común y la lógica más elemental: no podemos ni debemos sacralizar los símbolos, la bandera tampoco, porque estos lábaros, por muy nobles que nos parezcan y por mucho que los veneremos, son unos trapos que tienen una enorme facilidad para mancharse de sangre.

Los seres humanos nos movemos en un tenue equilibrio entre la mezquindad y la grandeza. Andamos casi siempre a un palmo de ambas conductas, aunque lo normal es que nos desplacemos por un vulgar término medio que nos da un buen resultado en la vida cotidiana. Pero si se produce la situación adecuada, el estímulo oportuno, nos deslizamos con la mayor facilidad hacia uno u otro de los citados extremos. Sí, podemos convertirnos en héroes, poseídos de la mayor nobleza si circunstancias extraordinarias nos ponen en la tesitura de serlo.

También podemos comportarnos de la forma más grosera y miserable si es que se nos empuja, aunque sea mínimamente en esa dirección. Esto, me parece a mí, es una ley universal que, aunque dolorosa por una de las partes, no por ello es menos cierta. En todo caso, escapar de tal norma, aunque parezca inexorable, es posible, si somos capaces de huir de los estándares al uso en cuanto a la moralidad que debe regir nuestra actuación social.

Viene a cuento esta introducción porque una de esas espoletas capaces de llevarnos a la sordidez es ese señuelo que utilizan las casas de seguro para premiar nuestra prudente conducción automovilística. Todos los seguros te premian si no presentas ningún tipo de incidente en el que se vean afectados los intereses de las aseguradoras. Lo normal es que te reduzcan la prima anual del seguro si durante ese tiempo no hay ninguna mancha en tu expediente de causante de estropicios.

Lejos de invitarnos tal motivación para comportarnos más racionalmente, para conducir con un mayor nivel de atención y extremar nuestra cordura al volante, lo que realmente discernimos de aquella bonificación es el tacaño y el asqueroso comportamiento de quitarnos de en medio en el caso en que nuestra poca pericia o nuestra mala suerte nos lleva a causar algún daño en un vehículo ajeno. Huir es de cobardes, pero pone a salvo la famosa ganancia que nos presenta nuestra compañías de ángeles de la guarda.

No exagero nada, la mayoría de los conductores están dispuestas a ser indignos antes que ver su prima penalizada con un cinco o un diez por ciento. Siempre se ha dicho que todos tenemos un precio, lo cual corrobora la teoría que expuse en el primer párrafo, pero lo que es denigrante y extremadamente desconsolador es que hay un elevado porcentaje de personas que estén dispuestas a venderse de esa forma tan ridícula, recibiendo una compensación tan roñosa. Pero es así y bueno es tenerlo en cuenta, porque quien se comporta como una rata en asunto tan baladí, ¿qué no estaría dispuesto a perpetrar si el estipendio fuera más suculento?

Estamos muy necesitados de hacer un esfuerzo grande por conseguir incorporar a nuestra dignidad alguna norma interna que oriente nuestra conducta y que no responda simplemente a nuestros mezquinos intereses materiales, sino que sea capaz de atender los dictados más ilustres de nuestra conciencia.

LA PRIMA POR NO SINIESTRALIDAD

LA PEOR EXCUSA

En la vida nos vemos obligados en multitud de ocasiones a pedir disculpas porque hemos desatendido algún compromiso adquirido. Las razones de tal desatino pueden ser diversas, múltiples, complejas; desde una enfermedad o un contratiempo, hasta una duplicidad de citas o un deseo voluntario de eludir el bulto. Puede haber tantas como circunstancias azarosas nos plantea la existencia o como excusas variadas seamos capaces de articular.

Pero por una razón que no alcanzo a comprender, cuando queremos evitar la verdadera razón de algún incumplimiento, la mayoría de las veces acudimos a la peor excusa, al olvido. No puede haber nada más despectivo hacia la persona que reclama nuestra explicación, que acudir a la falta de memoria al “se me ha olvidado”. Tal desaire es demoledor; cualquier otra opción sería menos denigrante para el pobre e incauto ciudadano al que relegamos nada menos que a la ignominia de haber desaparecido de nuestra mente en el momento en que hubiéramos tenido que tenerla ocupada no más que con su imagen y su persona.

Pero esto, repito que no lo entiendo bien, es algo que no se comprende y acudimos a la excusa del olvido como si fuera la mejor de las justificaciones, la que nos salva de forma definitiva de la situación embarazosa. Recibir un “se me ha olvidado” es una soberana bofetada a nuestra dignidad, es un agravio hacia nuestra autoestima, un golpe bajo a nuestro orgullo.

Incluso sería preferible la razón que más nos gusta soslayar, la de que no nos apetecía cumplir con el compromiso, porque al menos ésta deja al desairado en el papel de alguien reconocido, aunque sea negativamente. Hasta sería más válida manifestación de nuestra hostilidad, nuestro rechazo a la persona que esperaba, pues implica el reconocimiento de algún valor, aunque sea deleznable. Pero el olvido suena a lo peor, a indiferencia, a ninguneo, a desprecio, a falta de respeto. Que te olviden es una forma de dejar de ser, pues, de alguna forma, somos en la medida en que lo hacemos para los demás.

Sí, sin duda, para mí la peor de todas las excusas es el olvido y, lamentablemente, la peor excusa, tal vez por inconsciencia, es la que más utilizamos.

No, no es posible ser libres en un sentido concreto y absoluto. Como casi siempre, cuando hablamos de grandes conceptos, se trata más bien de aspiraciones, de horizontes utópicos que han de orientar nuestra conducta y nuestra actividad, que de metas precisas y delimitadas, que se consiguen como quien adquiere un producto en el mercado. La libertad es un ideal al que todos hemos intentar acercarnos, tanto para disfrutarla en el máximo grado, como para no bloquear la opción de los otros a tal privilegio.

Los ejemplos son tantos y tan evidentes que cualquiera puede vislumbrarlos acudiendo a su propia y preciada vida cotidiana: la familia, los amigos, los desconocidos, el tráfico, el trabajo, la política, las normas, las leyes, los compromisos, el estatus social, el profesional, etc. son fuentes permanentes de restricciones que van confinando nuestra condición de seres, teóricamente libres, a la de individuos con un muy escaso margen de maniobra. Como mucho, podemos resarcirnos acudiendo a la intimidad interior para al menos “pensar” lo que no nos dejan hacer o decir.

Pero, con todo, la peor esclavitud es la que impide incluso ese “pensar” libre, es decir, la que procede de dentro de nosotros mismos. Las cadenas que nos ponen las convicciones irracionales, los prejuicios por falta de análisis, el apego incondicional a las tradiciones, a las autoridades consuetudinarias. Esas sí que son lamentables, porque aquéllas cadenas, las de fuera, son inevitables, pero éstas son absolutamente prescindibles y, sin embargo, son las que más traban y determinan.

LA LIBERTAD

Toda ley, por principio evidente, tiene que ser justa, porque si no lo fuera, no merecería tal nombre, sino el de cualquier adjetivo relacionado con el abuso y la opresión, como ocurre en aquéllos regímenes autoritarios que imponen modos de actuar e, incluso, de pensar.

La ley es legítima y aceptable siempre que el poder que la proclama sea un poder legítimo (en nuestro mundo occidental, entiéndase democrático). Es decir, que la instancia que establece una norma legal ha de estar legitimada por unas elecciones libres y democráticas. Es una condición sin la cual, toda regla carece de validez, porque sería contrario al espíritu del régimen que la dicta.

Pero yendo más al fondo de las cosas y al origen de cualquier disposición, toda ley, por muy justa que sea, aún suponiendo que sea la más justa de todas las leyes posibles, lleva dentro de sí, en lo más profundo de su esencia, el derecho del más fuerte. Nadie decreta nada desde una condición de inferioridad ni nadie impone ningún criterio desde una situación subordinada.

Desde el principio de los tiempos, los grupos humanos se han regido por pautas establecidas por quienes, de la forma que fuera, se hacían con el poder. Sin duda, era la fuerza la causa originaria más común, aunque podía haber otras, que siempre llevaban al mismo sitio, a la posibilidad de decirle al colectivo cuáles eran sus obligaciones y qué debían evitar como prohibido y tabú.

Se puede objetar que hoy, en nuestro universo capitalista, todo poder está legitimado por las urnas y la fuerza no tiene una participación decisiva en la formación de los centros de poder, pero, por sutiles circunstancias y maniobras, siempre la ley es la expresión del mando y del dominio de grupos y de poderes que maniobran y conforman el mundo de nuestras relaciones. Siempre hay un afán de control que procede de instancias profundas, tal vez inconfesables; siempre hay una filosofía última de fondo, que establece los guiones a favor de intereses concretos y que, la mayoría de las veces no son limpios ni coincidentes con el interés general.

La ley, como los políticos, es precisa, pero no sería más que una muestra candorosa de ingenuidad pensar que detrás de cada norma no hay más que la buena voluntad de quien la promulga.

Por el mismo motivo, la muerte también asume tal condición de necesidad imperiosa, ineludible y absoluta. La muerte significa el final de la vida y, por tanto, de todo lo que ésta supone; cuando alguien muere arrastra con la suya la desaparición de todo aquello que vivía por su mirada, por su actuación, por su conducta. Cada vida implica un mundo que desaparece con ella. Por eso cada vida no es que sea importantes, sino que es única, fundamental y, entiendo yo que cada muerte es la tragedia total, definitiva y por tanto no cabe sumar las muertes, porque cada muerte es la muerte de todas las cosas.

La tragedia de Barajas nos pone una vez más ante la vil utilización que los intereses económicos hacen de la muerte. No hay unas muertes más dolorosas que otras, por las razones antes apuntadas: cada muerte es la muerte total. La única razón que justifica el interés que despierta este tipo de sucesos es la deseable elucidación de sus causas para evitar futuras tragedias. Nada más. Cualquier otra expectativa, relacionada con el morbo o la ganancia es absolutamente detestable.

Que haya cadenas de televisión que prácticamente estén realizando sus programas desde el lugar de los hechos, muestra bien a las claras la torticera utilización del dolor que hacen la mayoría de los medios de comunicación, tan sólo empeñados en ofrecer carnaza a quienes están ávidos de ella.

Desde estos mismos medios que impúdicamente utilizan cualquier infierno humano para hacer negocio, se apela a la declaración de días de luto oficiales, a la suspensión de eventos deportivos y al rasgamiento general de vestiduras.

La muerte, cuando se produce de forma masiva, es considerada socialmente como más importante que el simple goteo , aunque éste acabe en los mismos resultados. Los 153 fallecidos en el avión equivalen a los que finalizan su estancia en esta vida cada mes en las carreteras españolas; pero estos no merecen ni homenajes, ni crespones negros, banderas a media hasta, ni visitas de los gobernantes y de la realeza. Tampoco los merecen los mismos que aproximadamente pierden la vida en su puesto de trabajo cada cuatro meses y así podríamos seguir con muchos más ejemplos.

Desde los medios se nos organiza la vida, se nos jerarquiza la existencia y se nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos celebrar y lo que hemos de lamentar. Aunque cada muerte sea la muerte, son los medios los que miden el grado de muerte de cada muerte y la medida en que los pobres humanos debemos de sentirnos lastimados por cada una de ellas.

Pero la vida es así; se nace y se muere y se vive, se disfruta, se sufre y, de vez en cuando, hay accidentes; casi todos los días los hay, de muchas clases, aunque parezca que sólo se producen los que reportan beneficios económicos a los medios de comunicación.

LA LAMENTABLE

UTILIZACIÓN

DE LA MUERTE

LA COSIFICACIÓN

Los seres humanos, por el contrario no cobran su importancia por la relación que tienen con lo que les rodea. Tienen un valor intrínseco, que va con ellos, al margen de la utilidad que tengan o los servicios que sean capaces de cumplir. Es lo que se despacha con el sustantivo dignidad. Podemos establecer jerarquías entre las personas, pero sólo en cuanto que poseen unas determinadas capacidades, unas ciertas técnicas o unos bien ganados conocimientos. Pero, en cuanto personas, todos valen lo mismo y no es posible establecer grados partiendo únicamente de ese criterio. Valer tiene el sentido de ser sujetos de su propia vida, de no depender de nada ajeno para ser.

Pero a lo largo de los tiempos, las relaciones económicas han conseguido crear una terrible confusión radical y es la que no distingue entre el trabajo que ejerce una persona y ella misma. Es obvio que, si se tienen más o menos claros los conceptos, los seres humanos recibimos un sueldo por la actividad que realizamos y, en ningún caso, ese salario está poniendo precio a nuestra persona. Pero, sin embargo, ocurre que lejos de considerar que vendamos nuestro rendimiento, nuestra diligencia y nuestra responsabilidad, sucede que nos vemos implicados enteros en tales transacciones. El sistema económico (cualquiera de ellos) nos ha cosificado, nos ha convertido en mercancía. Tal vez la razón fundamental de tal metonimia sea el enorme valor que se concede en nuestro mundo a los objetivos económicos, al universo de lo pragmático. Así, acontece que cuando sólo se actúa para conseguir objetivos materiales, las personas terminan convirtiéndose en cosas. A partir de ahí, cualquier aberración es posible; ya sabemos lo que pasa con las mercancías, van de unas manos a otras y el trato que reciben no tiene en absoluto nada que ver con aquel concepto de la dignidad que hablábamos al principio.

El diálogo entre políticos de distinta orientación ideológica, más que de sordos es de autistas. Cada uno en su torre de babel, incapaces de articular ni una sola expresión capaz de alterar las posiciones enquistadas del adversario. El diálogo pierde así su condición de tal y exige que lo renombremos; podríamos llamarlo soliloquio con espectador o perorata con testigo.

¿Cuál es la razón que edifica ese muro infranqueable entre los oponentes? Tal vez proceda del fundamentalismo que eleva a dogmas las propias razones, las propias consignas sería mejor decir, porque los políticos apenas usan argumentos (instrumentos propios de la razón); Lo que hacen en realidad es estandarizar frases que cobran por el uso indiscriminado, un valor de tópico.

Pero yo me temo que este sería un motivo demasiado serio para lo livianos que suelen ser los que fundan las actitudes y comportamientos de tales personajes públicos. Sería fundarlos en la defensa de unos ideales y eso, estamos más que acostumbrados, a ver cómo los abandonan en función de los más diversos intereses inmediatos. Imagino, por el contrario, que tal incapacidad para dar y aceptar razones se debe más a una cuestión que parece secundaria, pero que en la estrategia general de los partidos suele ser sustantiva. Me refiero al auténtico objetivo que persiguen, el poder, y a la forma más fácil de lograrlo, convencer al electorado de la calidad de sus propuestas.

En efecto, ¿a quién le habla el político en realidad cuando tiene delante a su competidor? A éste no, desde luego. Se dirige a los electores; a ellos manda los guiños más sutiles y las posturas más histriónicas o los eslóganes más populistas. Desde el mismo momento en que se encuentra previa cita, por ejemplo, el presidente del gobierno de turno y el jefe de la oposición, todos los gestos, palabras y actitudes están milimétricamente controladas y estudiadas para causar el adecuado impacto en aquéllos que han de mantenerlos en el poder en el primer caso o auparlos hasta el mismo en el segundo. Si no hubiera prensa, especialmente televisión, en tales encuentros, existiría la posibilidad de unas actitudes honestas, pero al convertirse en eventos públicos, televisados, lo que importa es la impresión que cada minucia deje en los receptores, aunque con ello se falte a todos los protocolos de la comunicación.

Podría pensarse que al político le faltan las dos condiciones ineludibles e imprescindibles para establecer una verdadera comunicación, constructiva y alentadora: el respeto y la generosidad. El respeto supone, no más, que aceptar al otro y sus posiciones con la misma dignidad que la que se pide para sí y sus posturas. La generosidad es la prueba de nuestra nobleza en el diálogo; sin ella, éste se torna inviable y se atrofia y languidece como pez fuera del agua.

Pero, ¿le faltan o bien le sobran? En la lógica de la política, esas son dos virtudes que conviene orillar, porque pueden confundirse con la entrega de oxígeno a los terribles enemigos a los que, precisamente, hay que eliminar. Y eso nunca; al enemigo ni agua, por muchas razones que tenga y por muy convincentes que sean sus posturas. De manera que prescindir de tales probidades es una cuestión táctica más que una carencia moral. Estoy convencido de que más de un político estará incómodo ante tal dejación, pero es la servidumbre de su oficio y como tal han de tomárselo. De ahí esa impresión tan lamentable del muro que impide la conversación y de los discursos que mueren en el acto al no cumplir con su obligación primera: servir a la comunicación.

LA

COMUNICACIÓN

INTERRUMPIDA

LA COHERENCIA

Como dice mi amigo José Manuel Ríos, el gran problema está en la “coherencia”. La coherencia condiciona y configura todos los tipos de relaciones interindividuales, pero es que además, donde parecería que no ejerce influencia, es decir, en el terreno de lo particular, también es determinante. En realidad, el problema no es la coherencia, sino su ausencia, su falta, su escasez. Ser coherente no es más que adecuar los actos a las palabras que se hacen públicas (en lo privado sería conformar las conductas a los pensamientos). ¿Quién puede ser coherente al cien por cien? Nadie. El nivel de la excelencia es inalcanzable. Pero entre ese nivel supremo y el mínimo o inexistente que presentan los políticos o los mentirosos compulsivos, hay un amplio abanico de grados en el que nos colocamos el conjunto de la gente normal. Debe ser tarea ardua y complicada la coherencia, porque la verdad es que los índices de la misma que presentamos los seres humanos suele ser bastante lamentable. ¿Quién puede presumir de cumplir todo lo que promete, de llevar a su conducta todo lo que pregona, defiende o teoriza? Todos tenemos bastante que corregir y mejorar en este terreno. En el ámbito social, ¿cuántos conflictos no se evitaría? ¿Cuántas discusiones no serían innecesarias? ¿Cuántas tensiones no se soslayarían si fuéramos capaces de ser mínimamente coherentes? En el ámbito subjetivo de lo privado, ¿cuántos complejos de culpabilidad? ¿Cuánto sentimiento de inferioridad? ¿Cuánta patología psicológica no estaríamos en condiciones de eludir si fuéramos capaces de actuar exactamente con el mismo nivel de rigor y de probidad con que pensamos? La secuencia pensar – decir – hacer es un auténtico precipicio en el que se hunden las buenas intenciones y el caldo de cultivo donde fermentan una gran cantidad de conflictos evitables.

Los totalitarios, los que creen en verdades absolutas e irrebatibles, desconocen o, simplemente, ignoran a conciencia, esa característica de las cosas y de los seres de este mundo. Ya nos podemos conformar con acercarnos a un atisbo, a una explicación aproximada de todo cuanto nos rodea, pues a eso estamos abocados. El mundo, las cosas, la gente, las ideas, se van construyendo sin parar en la misma medida en que nos vamos construyendo cada uno de nosotros que, al crecer, vamos apuntalando lo demás. Todo está íntimamente imbricado y anda en un permanente devenir, que encuentra su objetivo en el mismo proceso de hacerse.

No puede haber pues nadie más peligroso a nivel intelectual que un amigo de la verdad, que un poseedor obsesivo y coleccionista de verdades. Su sistema es la intolerancia y su método la negación de cualquier tipo de heterodoxia. Benditos los que han desconfiado siempre y a lo largo de los siglos de las verdades establecidas, porque ellos son los que han hecho avanzar esta enorme aventura de la vida. No negar por principio, sino dudar como método de trabajo y de reflexión. Si tras la duda se encuentra la negación, será una negación que no podrá ser nunca tachada de arbitraria ni de caprichosa. La búsqueda de la verdad es una obsesión permanente del ser humano; unos se conforman con la seguridad que les da la religión; otros se arrojan en brazos del rigor científico. Pero siempre la verdad aparece como una ilusión, como una utopía, como uno de los grandes motores de nuestra permanencia en la Tierra.

La verdad es compañera inseparable de la duda. A los dogmáticos no les importa en absoluto la verdad. La única sabiduría consiste en dudar absolutamente de todo, porque sólo desde la palanca de esa duda se puede saltar a lo más elevado que nos

es dado a los mortales: la búsqueda de la verdad.

LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

GANAR LAS ELECCIONES

¿Qué siniestra perversión hay instalada en la mente de los políticos y qué pandemia acrítica aqueja al electorado para admitir sin rechistar éstos y para asumir con la mayor indecencia aquéllos el uso de la expresión GANAR LAS ELECCIONES como algo normal y perteneciente al orden natural de las cosas?

El político que se presenta a una cita electoral para intentar conseguir el respaldo mayoritario del cuerpo electoral no gana nada si resulta elegido, sino que, por ese acto democrático asume la responsabilidad más noble que puede asumir un ser humano, la de servir a sus conciudadanos. Da grima comprobar el espectáculo poselectoral, con una reacción de elegidos y electores más propia del final de una competición deportiva que de una reunión de personas adultas para decidir sobre quién recae el deber de representarla y dirigirla.

Banderas, bailes, cantes y actos propios de una auténtica torcida enfebrecida y frenética como si su equipo hubiese ganado la copa de Europa. A mí ese espectáculo me resulta deplorable, pues demuestra la poca estima en que la gente tiene al debate y a la confrontación política y la poca seriedad con la que se toma una cita tan seria como ésa. La banalización típica de la vida actual también se ha apoderado del terreno de lo público y se asiste a estas convocatorias como el que sale de un estadio o asiste a un concierto de rock.

¿De donde procede la alegría y el entusiasmo del elector? Sin duda de tomar a los suyos como contendientes en una pelea de tipo deportivo en el que apuestas por la victoria de tus colores. Eso hace que la mayoría de la gente disponga de su equipo (partido político) y a él fía la satisfacción personal de la victoria colectiva. Es una forma vicaria y curiosa de sentirse ganador de algo.

Peor me parece el origen del arrebato y del delirio de los elegidos. Mucho me tema que su frenesí, traducido en la famosa frase “hemos ganado”, responde a las verdaderas intenciones del que se presenta a una elección: conseguir de una forma rápida y sencilla acceder a un estatus que tal vez de otra forma se tornaría inasequible. “Hemos ganado” en realidad traduce un “he conseguido una cuota de poder suficientemente importantes como desde ahora convertirme en un ser respetable, respetado y con la posibilidad única de pegar todos los pelotazos que se me pongan por delante.

Y encima todo ello legitimado, es decir, con la fuerza legal y moral que proporciona un plebiscito democrático. Esa es la filosofía de fondo que transmite esa sensación de victoria. Lamentablemente no es un sentimiento de responsabilidad y de desasosiego por la incertidumbre de asumir cargos de enorme trascendencia para el bien común para el que uno puede sentir el vértigo de la duda de no estar a la altura de las circunstancia. Ni mucho menos es esa la actitud. Al político no lo mueve una actitud de servicio que es la que explicaría esas reacciones, sino una voluntad de convertirse en un funcionario de las ideas de una determinada facción, para lo cual pasará inmediatamente a convertirse en un soldado dispuesto a hacer cualquier cosa por ellas y, de paso, a aprovechar el cargo de forma adecuada y teniendo siempre presente en primer lugar el interés más próximo, es decir, el suyo o el de su partido.

El auténtico representante popular (algún día llegará) no tendrá jamás una sensación de victoria tras ser elegido en una votación, sino la noble emoción de sentirse el mejor servidor de sus iguales, el mayor auxiliar de sus conciudadanos y estos sentimientos están reñidos con la algarabía y el derroche de vulgaridad.

Resulta que los seres humanos nos movemos en el ámbito más próximo de nuestro lugar de residencia, de nuestra ciudad y es ahí donde generamos numerosas relaciones y donde nos encontramos asumiendo un rol determinado y nos vemos arrastrando un estatus social concreto. Pero, ese estatuto, ese lugar social que nos corresponde no es algo azaroso o un producto arbitrario de la casualidad, sino que responde a unos criterios bien establecidos, aunque no estén escritos en ninguna parte.

Y bien, ¿quién establece nuestro grado de relevancia social? ¿Quiénes o en función de qué patrones nos colocan en un peldaño u otro de esa escala que fija nuestra importancia dentro de la grey de los conciudadanos? Desde mi punto de vista hay tres razones de peso en el otorgamiento de tal valoración; tres fuentes de prestigio que tienen como característica el estar jerarquizadas, es decir, que no todas aportan el mismo grado de excelencia.

El primer y fundamental otorgador de reputación es el dinero. Se basta y se sobra para tal labor. No necesita de ningún complemento. A quien tiene la fortuna de ser su poseedor se le abren todas las puertas y se le brindan todos los privilegios. Quien se ve favorecido por su dedo, no necesita estudios, ni encantos especiales; ni habilidades varias ni concretos hechizos. Ante su altar todos se rinden y doblan la cerviz. Ni hay que ser bello ni apuesto, ni siquiera educado o comprensivo, si gozas de su presencia en tu bolsillo. Por el contrario, puedes permitirte cualquier vulgaridad; puedes ser un cretino inmisericorde y un gañán sin cerebro. Si lo tienes s a él, lo tienes todo.

El segundo elemento que hace que la gente quede subyugada es el apellido. Un apellido ilustre (y todos los pueblos los tienen) es una llave maestra que da razones y quita impedimentos. Se trata de un mecanismo que es una variante del primer reputador, el dinero. En efecto, la conversión de un apellido en ilustre proviene de su relación en un tiempo pasado con ricas herencias y grandes propiedades. Puede, incluso, ocurrir que los poseedores del mismo ya no tengan relación con ningún tipo de riqueza, pero, aún así, siempre seguirá en el imaginario de la gente, el rescoldo, aunque sea algo desgastado, del resplandor que ayer lució en todo su esplendor. Y por ahí se consigue escaldar más de un peldaño en esa escalera real en la que vamos quedando todos retratados.

Y, por último, el tercer aportador de clase es la profesión. Pero ésta sólo actúa en el caso de que fallen los dos primeros. Únicamente aquéllos que andan sin posibles y que no tienen un apelativo lustroso, tienen que poner encima de la mesa sus prendas académicas o sus ocupaciones profesionales. Y entre éstas, se produce la gran criba que nos coloca en nuestro apropiado lugar, pues la inmensa mayoría de los vecinos, ni somos adinerados ni tenemos pedigrí. De manera que el quehacer profesional se convierte en la gran referencia, en la varita mágica que pone y depone, que quita y regala.

Pensando en cualquier ciudad como la de uno mismo, cabe sospechar que son los médicos y los abogados los que tienen un mejor cartel entre sus convecinos y que, a partir de ahí, se establece todo un tobogán por el que andamos todos haciendo equilibrio para no dar en exceso la nota. También cabe sospechar, si no temer, que los docentes, cualquiera de ellos y, en especial, los maestros, andan en la parte menos decorosa de la consideración social, lo cual no puede extrañar nada si tenemos en cuenta que ni la formación ni la inteligencia tienen ningún papel en la adquisición del más mínimo prestigio social.

EL PRESTIGIO SOCIAL

EL INTERVENCIONISMO

Por un lado están los, convencionalmente llamados conservadores, que responden a un modelo basado en el liberalismo económico y por otro, los conocidos como socialdemócratas, que defienden un modelo más intervencionista a todos los niveles.

No muestran grandes diferencias y, tan sólo los fanáticos y extremistas de uno y otro signo, quieren ver en el otro, elementos suficientemente negativos como para demonizarlo de forma inmisericorde. Pero, la verdad es que el mundo está hoy estructurado de tal forma y tan subordinado a la globalización económica, que poco margen queda para que gobiernos de una u otra tendencia dejen su impronta en temas de verdadero calado. Quiero decir que en la Tierra mandan los poderes económicos y los políticos tienen que ir un poco adecuando sus medidas al dominio de aquellos y aceptando una situación adjetiva y subordinada en la toma de decisiones. De modo que negarle el pan y la sal al contrincante político, como hacen muchos de mis conciudadanos, es un ejercicio utópico de suponer que los gobernantes tienen más poder del que realmente les va quedando.

Pero volviendo a las dos maneras de ordenar la realidad política, y al margen de simpatías o antipatías de orden irracional y fanático, hay que plantear las inevitables reservas, esas que cualquier persona con criterio, no debe dejar de esbozar.

Los liberales tienen una encomiable confianza en la capacidad de los individuos para organizarse y sacar las castañas del fuego sin necesidad de que ningún poder público interfiera en sus iniciativas y en sus relaciones. El problema está en que ese presupuesto admirable termina diseñando un panorama que ocasiona una serie de consecuencias indeseables, de las que todos somos testigos en nuestros propios horizontes vitales. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de los efectos secundarios del capitalismo salvaje y de una economía dejada al puro arbitrio del libre mercado.

Los socialdemócratas parten también de un principio elogiable y con el que es difícil no estar de acuerdo. Se trata, nada menos, que de plantear la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos. El problema está en cómo tal principio suele pervertirse en cuanto sus defensores tienen acceso a los centros de control. ¿Qué habrá allí que todas las buenas intenciones de la llamada izquierda suelen sucumbir sin remedio en tales parajes? Y veo yo otro inconveniente, y de ahí el título de este comentario, y no es otro que el intervencionismo asfixiante y el desprecio a la libertad individual que suelen ocasionar las medidas tendentes a planificarlo todo.

Pero lo más terrible es que en esto ya da igual el color de los gobiernos. Podría esperarse que los liberales fueran menos intervencionistas que los socialdemócratas, por su misma condición de defensores de la libre iniciativa, pero nada de eso ocurre; sus estructuras ministeriales son capaces de igual forma, de crear una espesa red de tentáculos que generan el más minucioso control sobre todas y cada una de nuestras actividades y de nuestra maltrecha hacienda. No hay nada que hacer, unos y otros han creado unas estructuras tan asfixiantes, que la libertad, poco a poco, va quedando relegada al más triste de los rincones del espíritu, cuando no es literalmente mancillada cual doncella candorosa. Hoy deciden por ti hasta niveles kafkianos y no quiero entrar a pormenorizar temas que serían de risa si no dieran pena, porque cualquiera de nosotros puede hacer un extenso catálogo de situaciones en las que se manifiesta con claridad que no somos, en absoluto, dueños de nuestras vidas ni de nuestras propiedades. Si piensas que no, prueba a cortar un árbol, que tú plantaste en tu jardín, sin la ayuda de ninguna administración, que regaste con tu bien pagada agua y que has cuidado como a un hijo, y razónales inútilmente que lo haces porque sus raíces están perjudicando las tuberías de tu vivienda.

En dicho sistema siempre han cabido la lengua castellana y las matemáticas, como las dos patas fundamentales de la formación académica. En él siempre han gozado de un estatuto indiscutible; privilegio que no han tenido la música o la filosofía, siempre al albur de los caprichos de los programadores de turno. Y alrededor de ellas, siempre han orbitado una serie de materias de segundo rango que, mal que bien, siempre han encontrado acomodo en los diferentes y múltiples planes de estudio.

También cabe en nuestro sistema educativo, aunque en menor grado y de forma anecdótica, la formación moral y la formación como personas (recuérdese que nunca falta la famosa tutoría, de poca o nula relevancia y uso).

Pero lo que nunca se han cuestionado las autoridades pedagógicos y lo que es peor, lo que nunca han reclamado los profesionales, los educadores, es una materia o unas horas del currículo o algo, al menos, de atención, a lo que debiera ser el pilar básico de cualquier plan de estudios: la preparación del alumnado para ser personas, el desarrollo de la sensibilidad humana, el aprendizaje de la felicidad, conseguir convertir a los alumnos y a las alumnas en buenas personas. Enseñar a ser felices y aprender a serlo, por encima de toscas ambiciones y reglas basadas en la competitividad. Tal vez así descendería el alarmante nivel del acoso escolar, que tanto agobia a padres y personal docente.

Ese debiera ser el fin último de la educación, por encima de las palabras grandilocuentes y pretenciosas: formación integral, educación personalizada, etcétera, etcétera. Ya entreveo las sonrisas socarronas y despectivas de los realistas del sistema (la mayoría del personal), pero, pensadlo bien ¿habría un objetivo más noble y excelso que ése? Aprender a ser feliz, nada más…y nada menos.

EL FIN DE LA EDUCACIÓN

EL DINERO

Hablar del dinero plantea la misma dificultad que hacerlo de aquellas cosas que son verdaderamente importantes en la vida: no es posible establecer la distancia de criterio suficiente para valorarlas adecuadamente, porque nos afectan tanto que nos implican sin remedio.

Pero he partido de una afirmación tal vez discutible: ¿es realmente el dinero una de las cosas importantes en la vida de las personas? Entiendo que sí lo es, porque es el medio imprescindible para adquirir los bienes materiales necesarios para vivir. Esto no tiene discusión. Por mucho que nuestros objetivos en la vida sean muy divergentes de su posesión, es innegable que para alcanzarlos necesitaremos imprescindiblemente de su mediación. El dinero es un medio que nos lleva a conseguir los fines deseados: desde el sustento diario al automóvil de tus sueños; desde las herramientas para tu trabajo hasta los bienes y servicios para tu ocio Alguien puede objetar que hay bienes espirituales que no requieren de su presencia, pero también es indudable que la pobreza, sobre todo si es extrema, tiende a embrutecer a las criaturas y a alejarlas de los bienes interiores. De modo que un mínimo imprescindible es inevitable, por mucho que queramos desprendernos de su alienante obediencia.

El dinero es pues necesario; es bueno por su carácter instrumental, es decir, por su capacidad para acceder a bienes imperiosos. El problema aparece cuando, como suele ocurrir con otros medios, se pervierte su condición y de medio pasa a convertirse en fin, en algo que tiene valor por sí mismo y no en cuanto herramienta. De esa forma termina adquiriendo tal importancia que se acaba deificando y de ahí a convertirse en el dios supremo no hay más que un paso. Un paso que nuestra civilización ya hace mucho tiempo que dio. De ese modo pasa a convertirse en el gran referente: da y quita prestigio, solvencia, categoría y valor moral: el ladrón con dinero es menos ladrón; el patán adinerado aparece cargado de valores que no posee, el prestamista es el rey y el insolvente puede despedirse de todo aprecio social por muy brillantes que sean sus ideas y por muy bien amueblada que tenga la cabeza.

Confieso que entre las opciones atractivas que se presentaban ante mí cuando yo estaba en edad de deshojar la margarita del futuro, la del periodismo era una de las más apetitosas. Me atraía la posibilidad que yo veía en tal profesión de unir las letras con el espíritu de aventura; la literatura con la acción. Me encantaba lo que yo veía en sus paladines de espíritu crítico, de independencia, de rigor, de neutralidad y objetivo tratamiento de los temas. Me entusiasmaba lo que yo idealizaba en ellos de amor por la libertad, de espíritu indomable en defensa de la verdad; no de la verdad con mayúsculas, que esa no existe ni interesa, sino de la verdad entendida como honestidad en el tratamiento informativo y firmeza en la defensa auténtica de la exactitud, de la realidad, aunque fuera molesta o inconveniente. Esa capacidad para, desde el particular punto de vista, intentar el encuentro con el punto cabal de la neutralidad.

Pero qué distancia me iba a encontrar más tarde, abandonado tal sueño por el de la enseñanza, entre esas virtudes presentidas y la pálida realidad. Lo común entre la mayoría de los ejemplares de la clase periodística es el cálculo preciso a la hora de publicar lo que le interesa al grupo que les paga, la más lamentable de las rutinas, el desprecio absoluto a la verdad en aras de intereses bastardos, el acoso al rigor, a la independencia.

Lejos de ser notarios de la actualidad, no son más que serviles y envilecidos sicarios al servicio del grupo económico que les da de comer y mucho más lejos aún que de informar del presente, su voluntad está en construir la actualidad del mismo para el mejor servicio a sus señores. De esa manera, ofrecen a diario el tristísimo espectáculo de una auténtica guerra civil entre ellos, con la grave consecuencia de trasladar su división al resto de los ciudadanos que, siempre dispuestos a aparcar su derecho a la opinión propia, la ponen en aquéllos que no merecen la más mínima confianza. Así nos va.

LOS PERIODISTAS

Aprovecho esta ocasión del referéndum sobre la reforma del Estatuto andaluz, para declarar solemnemente, no sólo que no iré a votar en esta ocasión, sino que no volverá a participar jamás en esta pantomima lamentable en que se convierte la lucha descarnada y soez por el voto de los incautos ciudadanos. Sin duda volveré a ejercer mi derecho cuando cambien las condiciones y el circo de las convocatorias electorales se convierta en la suprema ocasión para que el pueblo manifieste su voz. Pero esto lo veo tan lejano, tal vez tan imposible, que difícilmente yo voy a pasar nunca más por las urnas. Hay tanta mierda por medio, que me niego a ensuciarme.

En cuanto a lo del estatuto de Andalucía, miremos a nuestro alrededor y comprobemos las verdades que nos venden. Partamos de nuestra Andalucía, la que vivimos diariamente, donde se asienta nuestra pequeño mundo y desarrollamos nuestras tareas laborales y sociales. Descendamos de las altas palabras, entre más altas, más vacías. Mi Andalucía (mi pueblo) sigue teniendo una depuradora inexistente, un turismo agresivo y demoledor de nuestras señas de identidad, unas carreteras en las que siempre llevas un camión delante y que nos alejan cada vez más de nuestros puntos de destino, unos políticos incompetentes, sin escrúpulos y sin la más mínima preparación, unos trabajadores que se siguen jugando la vida cada día para desplazarse a 50 kilómetros infernales en busca de su salario…

Vas al hospital y te sigues encontrando el triste panorama de unas habitaciones compartidas y enfermos hacinados, precisamente en aquellos momentos de nuestras vidas en que necesitamos mayor consuelo y mejor atención; miras la prensa local y no encuentras más que improperios y posturas irreconciliables y cavernícolas, pero nunca serena reflexión y búsqueda común de mejores caminos.

¿Cómo tienen la desvergüenza de pedirme que apoye una segunda modernización de mi tierra, si por aquí ni siquiera se ha anunciado la primera?

Esta es mi Andalucía y no me gusta y no la veo bien atendida y, como ciudadano, me siento agredido y despreciado por la clase política y con la tristísima sensación de que no hay nada que hacer. Por todo ello y por muchas cosas más que aquí no caben, no me esperéis en mi colegio electoral. Antes que perder el tiempo legitimando a siniestros personajes, prefiero ganarlo con mi gente y una cerveza por delante.

Decía en un escrito anterior que ser tolerante era, tal vez, la meta más complicada de adquirir de cuantas emprendemos en nuestro permanente aprendizaje como seres humanos y, por lo tanto, perfectibles.

No hay nada tan complicado; ni la Matemáticas ni la filosofía, ni la metafísica ni la física cuántica te ponen en la tesitura que te plantea el aprendizaje de la tolerancia. Debes enfrentarte, nada más y nada menos, que a la propia disposición natural al egoísmo, al recelo de lo que no eres tú, a la lucha por la supervivencia.

La tolerancia es un valor de último grado, de esos que sólo se puede plantear la sociedad como objetivo, cuando ya se ha andado un largo camino de civilización y de cultura.

Sólo con la aparición y extensión del ideal democrático, en el último siglo, surgió aquélla como un valor irrenunciable, como una herramienta básica e imprescindible para hacer funcional la democracia.

Por eso hay tanto cabeza rapada (hay muchos más que los que se la afeitan) a los que se les hace imposible semejante dislate: aceptar las ideas, los comportamientos y las creencias de los otros. ¡Con Franco iba a pasar esto! Es la postura natural, la que nos dictan nuestros instintos, la que más nos identifica con nosotros mismos y la que más resultado da para nuestra autoestima (maricón de mierda! Negro asqueroso!. Ahí es nada, tener unas convicciones inamovibles y aceptar el sagrado sacerdocio de imponerlas a los demás.

A eso nos llama nuestra naturaleza. A lo contrario debe llamarnos nuestra inteligencia, pero, ¿hay mucha gente que maneje ésta aunque sea mínima y superficialmente?

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL…

SI NO LO CUENTAS…

¿De dónde procede el placer de un viaje y, tal vez en muchos casos, cuál es la motivación principal al emprenderlo, si no es la ocasión que propicia para contar los vericuetos a la vuelta y sacarle punta y matices a esta o aquella anécdota del mismo?. Mientras el turista admira extasiado la poderosa arquitectura de la torre Eiffel desde su base, se relame de gusto ante la perspectiva de decirle a fulanito que él ha estado allí y ha sentido tal sensación y, si no, mira esta foto que da fe del hecho.

El interés del viaje es narrativo, nos permite recrearnos a posteriori en las sensaciones superficiales que fuimos adquiriendo in situ. Lo que de verdad interesaba era esa posibilidad de contarlo.

¿Y qué decir de cualquier tipo de aventura amorosa, aunque en ella haya habido más sueño que realidad? El final suele ser el principio del éxtasis, porque ahí es donde empieza la parte realmente interesante: el relamerse con las caras de asombro que presumimos en nuestros ingenuos oyentes.

Luego, la realidad suele ser otra. Como es natural, a nadie interesan nuestras cuitas y todos hacemos como que estamos interesados. Es el juego de la vida, el mecanismo de defensa que nos pone a bien con nuestra propia autoestima, imprescindible condición para seguir viviendo.

Ya hacía tiempo que las manzanas dejaron de oler y que los tomates perdieron el sabor, pero ahora el tema se ha vuelto más grave, porque tal desnaturalización se está apoderando también de las criaturas. Los vecinos nos hemos vuelto sospechosos y el personal que está detrás de mostradores y de mesas de despacho nos trata como a enemigos. Las sonrisas se han convertido en muecas desafiantes y despreciativas y la gente se cruza contigo como si fueras un mueble urbano.

La desconfianza se ha apoderado de las relaciones humanas y donde ayer valía un apretón de manos, hoy no funciona sin una reata de papeles y documentos acreditativos. El contrato ha sustituido a la palabra. Todo se ha esclerotizado y burocratizado. Nadie se fía de nadie y la vida, que nunca fue un paraíso, se ha convertido ahora, ya de forma descarada, en un lugar inhóspito y desagradable en el que hay que tener un inmenso cuidado para acertar dónde pisas y para aventurar dónde van a poner el pie los demás.

El recelo es la base sobre la que se sustenta nuestra precaria convivencia y hay una pérdida progresiva de posibilidades para la solidaridad, la colaboración y el “buen rollo”, porque al prójimo, al vecino, no se le suponen buenas intenciones. Porque tenemos conciencia de ser habitualmente engañados, nos hemos convertidos en desconfiados y en marrulleros.

Tal vez así las cosas sean eficaces, pero el mundo se ha vuelto hosco y huraño, adusto y áspero y lo peor es que parece que estamos en una pendiente en la que no vislumbramos por el momento dónde puede estar el fondo.

ADIÓS AL BUEN ROLLO

LA TOLERANCIA

Ser tolerante es nada menos que transigir con aquello que uno es incapaz de aceptar, sencillamente porque atenta contra nuestras verdades más profundas, por la sencilla, simple e incuestionable razón de que pertenece al mundo de otro ser que, libremente, toma sus decisiones y merece todo nuestro respeto.

Ser tolerante es asumir como un valor intocable la libertad del otro, aún a sabiendas de que esa libertad suya, muy probablemente, venga a chocar de vez en cuando con la nuestra.

Se tolerante es asumir, nada menos, que las razones de los demás pueden ser tan valiosas como las nuestras. Que el otro no es un tarado, un extravagante, un inconsciente, un desvergonzado…, por la sencilla razón de que tiene otra manera, diferente a la nuestra, de enfrentarse con las cosas, con la vida, con la gente, con el compromiso, con la religión, con la política, con las mujeres, con los hombres…

Ser tolerante, en suma, es asumir profundamente que mi espacio es el espacio donde todos los demás tienen derecho a aparcar y a pasear y a quedarse si hace falta. Y aceptar que la verdad es un ideal utópico y que se va fraguando en una construcción permanente y cotidiana en colaboración con otros. Como una cosa normal. Sin aspavientos. Simplemente, es rechazar aquella afirmación de Sartre (él la dijo con otra intención) de que «el infierno son los otros».

Y es que lo más terrible no es ese afán por mostrar lo menos edificante de las personas, lo más grosero de sus relaciones sociales y lo más pernicioso desde un punto de vista ético y hasta estético. Lo más tétrico no es ese escaparate pornográfico en el que, por dinero, hay una serie de criaturas sin escrúpulos capaces de desnudar sus vidas miserables, sus escasos ideales y sus muchas miserias.

Lo más triste no es que se esté generando toda una nefasta trupe de parásitos que viven de explotar su propia mierda y que crece cada vez más en la misma medida en que hay todo un ejército de aspirantes que ven en ello una buena posibilidad de ganar dinero fácil y cuantioso.

Y lo más funesto, con serlo, no es ese ejemplo poco edificante que se ofrece a nuestros ciudadanos más jóvenes que, amparados en el prestigio que adquiere todo lo que sale en la televisión, no más que por el hecho de salir, terminan admitiendo que ese prostíbulo catódico es la pura realidad y el ejemplo a imitar en sus propias vidas.

Lo más desalentador de todo es la filosofía de fondo que subyace a toda esta vulgar parafernalia y que se sustenta en dos principios: a) la confianza ciega por parte de los programadores en que la gente es absolutamente estúpida y manejable y que cada vez lo será más por cuanto, a medida que va siendo envuelta en esta red de banalidad, terminará siendo cada vez más manipulable y b) La subordinación de cualquier principio o valor o causa noble al único y último patrón de todo: el dinero. Todo vale y el fin de conseguirlo justifica cualquier medio que se proponga.

LA BASURA TELEVISIVA

LA VERDAD

Pero ella, en su territorio utópico, permanece a salvo de afanes y desasosiegos humanos; siempre un paso por delante de sus codiciosos perseguidores. Tiene buenos pies y prestas alas y, como las chicas engreídas, se deja querer ofreciendo sus encantos, pero guardándose muy mucho de entregárselos a nadie.

Así ha sido y así será. En su nombre se han cometido barbaridades, bajezas, heroicidades y nobles empresas. Ella es la responsable de los grandes gestos y de las pequeñas mezquindades. Hermosa y atractiva, pero cruel y desalmada, no se jeja asir, mas tras ella corremos aunque en la persecución corramos el riego de perder lo único seguro que tenemos: la vida y su realidad inmediata.

Aunque nuestra condición humana nos impele a buscarla sin parar y sin remedio, es imposible encontrarla; es como el horizonte, que por mucho que corramos hacia él, siempre se va alejando a la velocidad que le conviene para mantenernos a la misma distancia. Nuestro destino es ir tras ella, aunque estemos condenados sin remedio al fracaso. Nunca se detiene; siempre anda en estado de fuga permanente.

Viene esa introducción a cuento de un tema que presenta esa característica peculiar señalada más arriba. Me refiero a la amistad. Ésta, cabría pensar, se funda en los más nobles elementos de la nobleza y de los afectos desbordados; en la confianza y en la apertura de los espíritus en busca del agua vivificante de la comunicación que conduce a la plenitud y la realización personal.

La realidad suele ser más prosaica y menos ilusionante. Los lazos afectivos suelen ser hijos, más del azar que de la juiciosa elección; más fruto de la intuición que de la razón; suelen estar más dirigidos por circunstancias externas y ajenas que internas y propias a la misma relación.

Y eso en su origen, porque si reparamos en las condiciones que hacen posible el mantenimiento de la amistad, caeremos en la cuenta de que se trata de la aplicación de unas hábiles técnicas de evitar la confrontación, de alejamiento de aquello que puede ser motivo de disputa. Dos amigos, si lo son de verdad y desean mantener su amistad, eluden las aristas que una falta de tacto pueda provocar en su amigamiento. Esquivan cualquier componente que distancie y que impide la comunión enriquecedora.

De esta forma, la amistad viene a basarse en la capacidad de los amigos para no ofenderse, más que en su aptitud para estimarse; en la disposición a crear un espacio donde sólo se establezcan coincidencias o, como mucho, pequeñas divergencias, más de matiz que de fondo; en la destreza para conducir el cariño por senderos suaves y tranquilos, transparentes y no pedregosos; en la habilidad para sortear los escollos que la vida va poniendo delante de de nuestra amistosas relaciones.

Sólo a partir de ahí, vienen la entrega y el compromiso; el dar sin esperar nada a cambio; el recibir sin la conciencia de la apremiante devolución.

La amistad es hija del amor y, como dice mi amigo Antonio Becerra, a la vida venimos para amar y ser amados. Cualquier actividad que emprendamos tiene esa doble finalidad, por mucho que pueda haber otros muchos objetivos intermedios y por mucho que haya demasiados que no quieran reconocerlos. Luchamos por que nos quieran y respondemos con cariño a la lucha de muchos otros. Lo curioso y paradójico es que, esa noble finalidad, debe cuidarse con técnicas demasiado mundanas y muy alejadas de lo que, podría presumirse que debiera ser.

LA PARADOJA DE LA AMISTAD

LA JUVENTUD

Curiosamente, esta propensión parece proceder de lo que ocurre en el ámbito de las cosas y así, en el cual resulta que todo lo que tiene más allá de un tiempo determinado de influencia se rechaza por caduco y trasnochado, por algo que ya no marca tendencia y que está condenado al olvido. La tiranía de la moda ha impuesto unos plazos que no permiten ni siquiera el gozo de completo de las cosas que se consumen. En seguida dejan de tener vigencia.

Es el culto a lo último, a la moda más perentoria, a lo presente más fugaz. Como un producto de consumo más, la percepción de nuestra relación con la realidad y con los otros, no se contempla más que desde el prima de las formas que representa el prisma de la juventud. Así, todo el que ha pasado cierta edad ya está fuera de juego y ni siquiera la publicidad lo tiene en cuenta; los adolescentes te miran con desprecio y ve en tu edad el marchamo de tu incompetencia, de tu absoluta nulidad histórica y social.

Estamos en una época que adora lo joven casi tanto como al becerro de oro, y desprecia otros valores que debieran valer, no más, sino simplemente valer lo que ahora no valen. Entre otras cosas porque la juventud no es ningún valor en sí misma, sino una época concreta y efímera de la existencia.

Eso condiciona de forma radical nuestra existencia y explica la inmensa cantidad de anomalías que en extensión e intensidad nos acosan. Y es que es muy duro aceptar, tal vez imposible hacerlo, que poco a poco te vas acabando, que tu estrella declina y que el vigor de ayer no volverá jamás mañana. Que las ilusiones van desapareciendo y que las que van quedando, cada vez te ilusionan menos. Asumir que quien es capaz de soñar, sea un vulgar y lamentable esclavo de un cuerpo que se corrompe a cada paso, que se disuelve en cada hálito de su precaria existencia. Que mirar hacia atrás hiere tanto como hacerlo hacia adelante y que quedarse en el presente es una tarea imposible por cuanto aquél se ahoga en su propia fugacidad. Que no somos dueños de nuestro destino más que como una vaga ilusión y que nuestra vida en común no pasa de ser más que un impreciso objetivo en permanente frustración.

El dolor del ser humano proviene de la angustia de la nada, pero sólo desde el asentimiento de esa certidumbre podemos empezar a construirnos de una forma digna y humana. No hay manera de pensarnos sin esa previa asunción. Cualquier proyecto de vida que queramos forjar pasa por ella. Sólo a partir de ahí tenemos alguna posibilidad de sentirnos razonablemente, si no bien, ni por supuesto felices, al menos conscientes y dueños de nuestra propia causa. Dura, pero humana y nuestra.

Esa es la terrible paradoja: la única posibilidad de construir algo debe hacerse sobre los cimientos de nuestra radical finitud y precariedad.

LA PRUEBA MÁS EXIGENTE

LA ILUSTRACIÓN

Me refiero al esplendoroso siglo XVIII, ese que vio resplandecer la confianza en la razón para entender los enigmas de la Naturaleza, para intervenir en su modificación y para organizar la vida humana de forma acorde con ella.

Aunque, visto con la distancia de más de dos siglos los resultados no han sido todo lo admirables que se presumía, es indudable que aquella época supuso un paso de gigantes en la historia.

Enfrentarse al oscurantismo, a la superstición indiscriminada, al reino de la sinrazón, fue su noble y humanizante impulso. Sacar a la religión del ámbito público del estado para llevarla al territorio del entorno privado, de donde no debe salir, supuso la posibilidad de organizar el mundo de una manera racional y proporcionada, acudiendo a métodos humanos y desprendiéndose de explicaciones y propuestas mágicas.

No son gratuitas las calificaciones que se dan a aquel momento histórico: Siglo de las Luces, Siglo de la Razón, Iluminismo; son palabras que expresan muy bien el espíritu emancipador que latía dentro de aquellos espíritus indomables y rebeldes.

De allí derivan nuestros más admirables valores democráticos: la tolerancia, la abolición de la censura, el rechazo de la tiranía, la oposición al absolutismo político, la proscripción del pensamiento mágico, el objetivo de la libertad de pensamiento y de expresión, la promulgación de la igualdad de derechos…

La primera es que alargar demasiado cualquiera de los argumentos que aquí vengo exponiendo entraría en contradicción con el objetivo que se persigue, que no es otro que servir de aguijón que propicie la reflexión, de estímulo que arranque la meditación personal e intransferible, única e insustituible que cada cual debe hacerse de las cosas, para entender el lugar de éstas en el mundo y el lugar propio que uno mismo se va construyendo en su relación con esas cosas, con los otros y con la propia idea que uno se forja de todo eso.

La segunda razón no hace más que responder a una tendencia del mundo actual, que ya no es moda ni conveniencia, sino necesidad. Vivimos una época cargada de estímulos de todo tipo que reclaman incesantes nuestra atención. Hay tanto que atender que tenemos que seleccionar continuamente nuestras opciones. Ello impone, para no tener que descartar en exceso, que la realidad se nos dé comprimida, que casi todo se vaya reduciendo a lo estricto, a lo más significante, con el riesgo que ello conlleva de simplificación, de banalización. Piénsese en la música, por ejemplo y cómo en ella se ha pasado del tiempo largo de la sinfonía a la brevedad de una canción. En el reino de la prisa no sería prudente alargarse demasiado en las cosas que ofrecemos a los demás. Estoy convencido de que un soneto tiene más posibilidades de ser leído que un romance de 250 versos. Hay que hacer un esfuerzo de síntesis. Por eso tal vez esté hoy tan en boga la poesía, la síntesis máxima.

LA BREVEDAD

LA BREVEDAD

EL DIÁLOGO IMPOSIBLE

Cualquiera (es algo que nos ocurre a todos) tiene la triste impresión de que sus palabras, cuando van dirigidas a alguien, más parecen chocar contra un muro infranqueable que dirigirse a una conciencia dispuesta a escucharnos. Me consta, porque lo he comprobado, que es una sensación generalizada ante la que no cabe más que una resignada impotencia.

El diálogo, que es el arma más poderosa que tenemos los seres humanos para encontrarnos, persuadirnos, querernos, comprendernos…se convierte, de manera habitual, en una sucesión continua de monólogos, en los que cada uno suelta sus razones (o sus sinrazones) sin la más mínima esperanza de que mueva un ápice la voluntad del que está enfrente. Mientras el otro larga su perorata, el vecino aprovecha para preparar su intervención, que depositará en el momento en que encuentre un resquicio, la mayor parte de las ocasiones, sin esperar a que aquél haya terminado la suya. No se trata de responder; para eso hay que escuchar y esto es inviable. Se habla y se habla en un perpetuo y denigrante diálogo de sordos que no conduce a ninguna parte, a ninguna conclusión.

¿Para qué hablamos?, habría que preguntarse. ¿Cuál es el fin de una conversación entre dos o más personas? Tal vez no haya otro que la simple afirmación de nosotros mismos, de nuestros tópicos, de nuestra presencia, de nuestra necesaria voluntad de ser en el marco social. Tal vez el diálogo no sea más que un juego que responde a esos o a otros ocultos e inconscientes intereses, porque desde luego lo que no consigue es el objetivo que siempre hemos manoseado como lógico: hablar para convencer al otro, a los otros, de nuestras propias razones y exponerte a

La percepción que tenemos del cambio no siempre nos da idea de la magnitud del mismo. La ciencia nos descubre cómo estamos todos los seres físicos (en esto somos como las cosas) en permanente ebullición, en un diabólico proceso de metamorfosis que no da ni un respiro a nuestra ontología. Somos en el cambio; nos construimos mientras vamos fabricando el equilibrio al que nos impele nuestra mudable condición.

Grave error el de buscar algo que explique tal mudanza. Enorme prejuicio el pensar que todo cambio implica corrupción. Ya Aristóteles apreciaba lo permanente sólo en la esfera de las estrellas; en nuestro mundo no había más que mutación y descomposición. De ahí arranca el tópico de que el cambio requiere una estructura que lo sustente.

No hay tal. El cambio nos pertenece porque somos el cambio. Nuestra naturaleza es dinámica y no hay forma de encontrar un principio estático en ella. El cambio, lejos de fundarse en lo inmutable, se funda y se sustenta en sí mismo. Lejos de ser accidental a algo, es en sí mismo sustancial. Nuestra sustancia es el cambio. Lo nuestro es la crisis permanente.

EL CAMBIO

CONSECUENCIAS DE NUESTRA CAMBIANTE POSICIÓN

Por ser nuestra sustancia el cambio, estamos abocados a ser entes en continua construcción. No tenemos un punto de llegada, un término en el que nos podamos considerar acabados y completos. Nada más opuesto a eso. Ser dinámica nuestra naturaleza nos impele a forjarnos a cada paso, en cada decisión. Lejos de seguir un camino, estamos conminados a hacerlo de forma incesante.

Pero es que tal tarea, por si no era ya de por sí agotadora, nos pone en un agobiante estado de crisis inacabable. Estamos obligados a ser, a construirnos una entidad estable, reconocible por los otros, pero también por nosotros mismos, con el material inestable que nos proporciona nuestra versátil condición. Tarea ardua y casi imposible en la que gastamos nuestras energías, casi siempre con la amenaza del fracaso acechando en cada esquina. Marcar una línea de estabilidad en la zozobra que marea nuestras vidas es tarea de tal nivel que jamás puede considerarse como un trabajo terminado; para muchas personas, ni siquiera iniciado.

Y tal crisis no se enquista en su sola complejidad. Por el contrario, aflora y se deja ver en múltiples anomalías, en innumerables síntomas que expresan nuestro íntimo desequilibrio. Un desequilibrio que no es accidental ni perecedero, sino que es estructural, que nos pertenece por nuestro estado crítico, que proviene de nuestra mutable y esencial condición cambiante.

Estos son algunos de los interrogantes que ocasionalmente todos nos hemos planteado. La preocupación sobre el origen no encuentra barreras, es universal, todos los pueblos se han planteado estas preguntas y todos le han dado algún tipo de explicación mitológica que dejara las conciencias tranquilas.

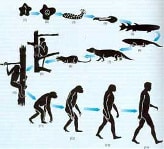

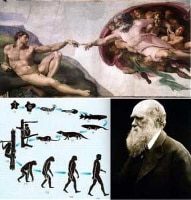

Caminar, amar, reír, llorar, hablar, pensar… y tantas y tantas escenas que forman parte de la vida cotidiana son, en realidad, el resultado de una larga y apasionante aventura que comenzó hace cinco millones de años en la sabana africana. O muchos más millones de años atrás si pensamos que el origen primero está en el caldo primordial que dio origen a la primera combinación de proteínas y aminoácidos en un organismo unicelular.

Durante más de un milenio, la civilización occidental se ha basado en los supuestos religiosos, que conciben al ser humano como foco central de la providencia divina. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, como un todo constituido y no lejano de cierta perfección. La humanidad tenía la edad de unos 6000 años (4004 A.C. para ser exactos), porque esto era lo que daba a entender la Biblia.

A mediados del siglo XIX comienza la erosión de la concepción judeo-cristiana del mundo. La publicación de la obra del naturalista inglés Charles Darwin, “El origen de las especies” tiene mucho que ver con ello. Su teoría de la evolución planteaba que los seres humanos eran descendientes de algún animal parecido a los monos antropoides y no el producto de una creación especial.

La sociedad de aquella época se vio escandalizada y Darwin sufrió todo tipo de ataques de la Iglesia y sus adeptos científicos: «el hombre descendía del mono” venían a achacarle con sorna.

Con el paso del tiempo se fueron encontrando restos óseos (huesos) de seres que no eran totalmente humanos, aunque se parecían más a éstos que a los simios debido a la estructura de su esqueleto. Se les llamó «homínidos» y vinieron a confirmar las teorías del sabio inglés, a echar por tierra la estupidez recalcitrante de los creacionistas y suponen el paso decisivo en la evolución hacia nuestro estado actual.

NUETROS ORÍGENES

LENTA EVOLUCIÓN